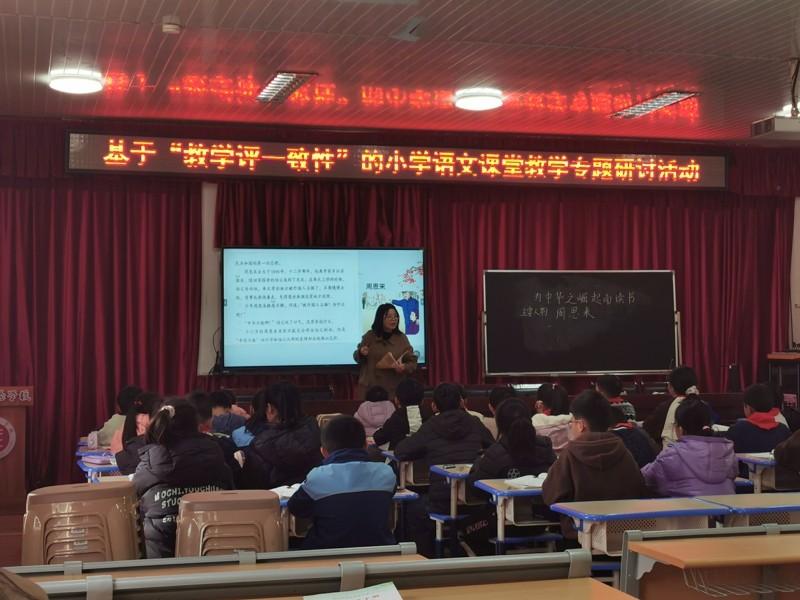

12月6日,低中语文组教师集中学校报告厅开展了本学期第七次教研活动——基于“教学评一致性”的小学语文课堂教学专题研讨活动。

一、上课。

朱芊芊老师执教的是四年级《王戎不取道旁李》一文。本课通过三个学习任务:读通故事、读懂故事、品读故事,将文言文的魅力展现在学生眼前。学习文言文最好的方法是读。课堂上,教师留给学生时间自由朗读,引导学生掌握文言文学习的方法,读好文言文。在学生流利朗读的基础上,学生进行同桌合作了解故事情节,想象场景,并尝试讲好故事。最后利用引导性的提问,学生感悟人物的智慧形象,学习古人善于思考、冷静推断的品质。

张晶老师执教的是四年级《为中华之崛起而读书》第一课时,先疏通课文重难词句,让学生在读懂课文的基础上,抓住主要人物做了什么,把握课文第一个小故事,再让学生进行方法迁移,为课文剩下的两个故事配一句解说词。在循序渐进的过程中,学生自然理清几个小故事之间的关系,尝试把文中三个小故事连起来,深入体会少年周恩来立志的原因,感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向,并能思考自己读书的目的。

二、研讨。

曹淑莹:朱老师讲授的《王戎不取道旁李》,开门见山揭示课题,语言精练,教学环节过渡自然,过程由浅入深,方式方法多样,紧扣了学习文言文的主要方法——朗读。课堂中朱老师以学生为主导,运用以读代讲的教学方式,使学生在正确朗读的基础上,激发兴趣,探究出王戎的品质,课堂气氛活跃。后期朱老师拓展了《世说新语》中相关王戎的其他故事,不仅拓展了学生的视野和知识面,还引导学生积极思考问题,有着许多值得学习的地方。

谈佳雯:张晶老师从课题入手,从文中提出疑问“为什么少年周恩来会立下如此远大的志向?”,引发学生的学习兴趣。课堂设计环环相扣,并且注重启发引导,聚焦志向一词,感受周恩来少年时代所立志向不同的原因,理解其浓浓爱国情。张老师的语言十分有感染力,烘托课堂气氛,做到语文和历史在情感上的融合,培养学生的爱国情怀,引发学生的自立心,为孩子以后的理想作一个引导。

林紫琪:张晶老师通过生动的讲解和丰富的资料,引导学生深入理解了课文的背景和内涵。张晶老师以“中华不振”为切入点,让学生深刻感受到当时社会的黑暗和人民生活的痛苦,从而更加理解周恩来立下“为中华之崛起而读书”志向的原因。同时,还注重培养学生的朗读能力和思考能力,通过多样的朗读方式和提问引导,激发学生的学习兴趣和参与度。整堂课氛围积极,效果显著。

三、评课。

沃丽萍老师对两堂课进行了详尽的点评,引用薛法根校长的话,即“老师要讲得少,学生学得透,老师评得准”。

- 上一篇:没有了

- 下一篇:低中语文组:期中质量分析